Kategorie: Der Klimajäger klärt auf

Was uns Veilchen zeigen

Andreas Jäger

veröffentlicht am 17.2.2025

Im 19. Jahrhundert wurden die ersten Veilchen im Frühling als Liebesbotschaft verschenkt, so wie man es heute mit roten Rosen macht. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Als meteorologische „Zeigerpflanzen“ markieren Veilchen den Beginn des Vorfrühlings - und der hat es immer eiliger: Veilchen blühen heute um Wochen früher, als noch vor 50 Jahren. So, wie die gesamte Vegetation immer früher in Schwung kommt und länger in den Herbst hinein andauert - auch am Gründach.

Es ist ein weiterer von unzähligen Beweisen für den laufenden Klimawandel - der immer zeitigere Frühlingsbeginn: Zwei bis drei Wochen kommt die Vegetation schon früher aus den Startlöchern. Schließlich haben es die Pflanzen eilig: Nach dem eisigen Winter gilt es, die warme Jahreszeit so lange wie möglich zu nutzen, um die Fortpflanzung der Art zu sichern. Aber woher wissen Pflanzen, dass zwei warme Föhntage im Januar kein Strohfeuer sind und sie beim unbedachten Austreiben leicht erfrieren können? Die Antwort ist verblüffend: Pflanzen können rechnen.

Pflanzen können addieren

Es ist faszinierend, aber Pflanzen können addieren. Forsythien zum Beispiel, eine wichtige Zeigerpflanze für den Beginn des Erstfrühlings, fangen mit dem 1. Jänner des neuen Jahres an, Tagesmitteltemperaturen aufzuaddieren. Erst, wenn die Summe an Mitteltemperaturen ca. 200°C erreicht hat, fangen sie an zu blühen. Forsythien wagen sich also erst aus der Deckung, wenn die Luft rein ist, wenn die Witterung lange genug warm ist und der Frühling stabiler. Aber wann kommt der Frühling? Das war die zentrale Frage unserer Vorfahren und Antwort fanden Astronomen am Lauf der Gestirne.

Der Blick zu den Sternen...

Am Beginn der ägyptischen Hochkultur stand der Brückenschlag von der Astronomie zum Ackerbau. Die Erkenntnis, dass das der jährlich am Himmel wiederkehrend Doppelstern Sirius mit der Nilschwemme zusammenviel, machte große Ernten erst möglich. Aber auch bei uns in Europa ist beispielsweise die Frühlingssonnwende am 20./21. März ein wichtiger Anhaltspunkt für die Landwirtschaft. Die Tage werden wieder länger als 12 Stunden und der rettende Frühling ist nicht mehr aufzuhalten.

... und wieder zurück

Wenn man aber den Fokus auf die Landwirtschaft und die Natur legt, macht es noch mehr Sinn, die Jahreszeiten nach dem Austreiben und der Blüte von Pflanzen einzuteilen, wie es die Phänologie macht. Die Jahreszeiten starten für Phänolog:innen nicht an einem fixierten Kalendertag, sondern mit dem Austreiben und Blühen von gewissen „Zeigerpflanzen“. Resultat ist ein dynamischer Kalender, der Jahr für Jahr unterschiedlich ist. Die Einteilung der Jahreszeiten verändert sich dabei, sie wird feinteiliger.

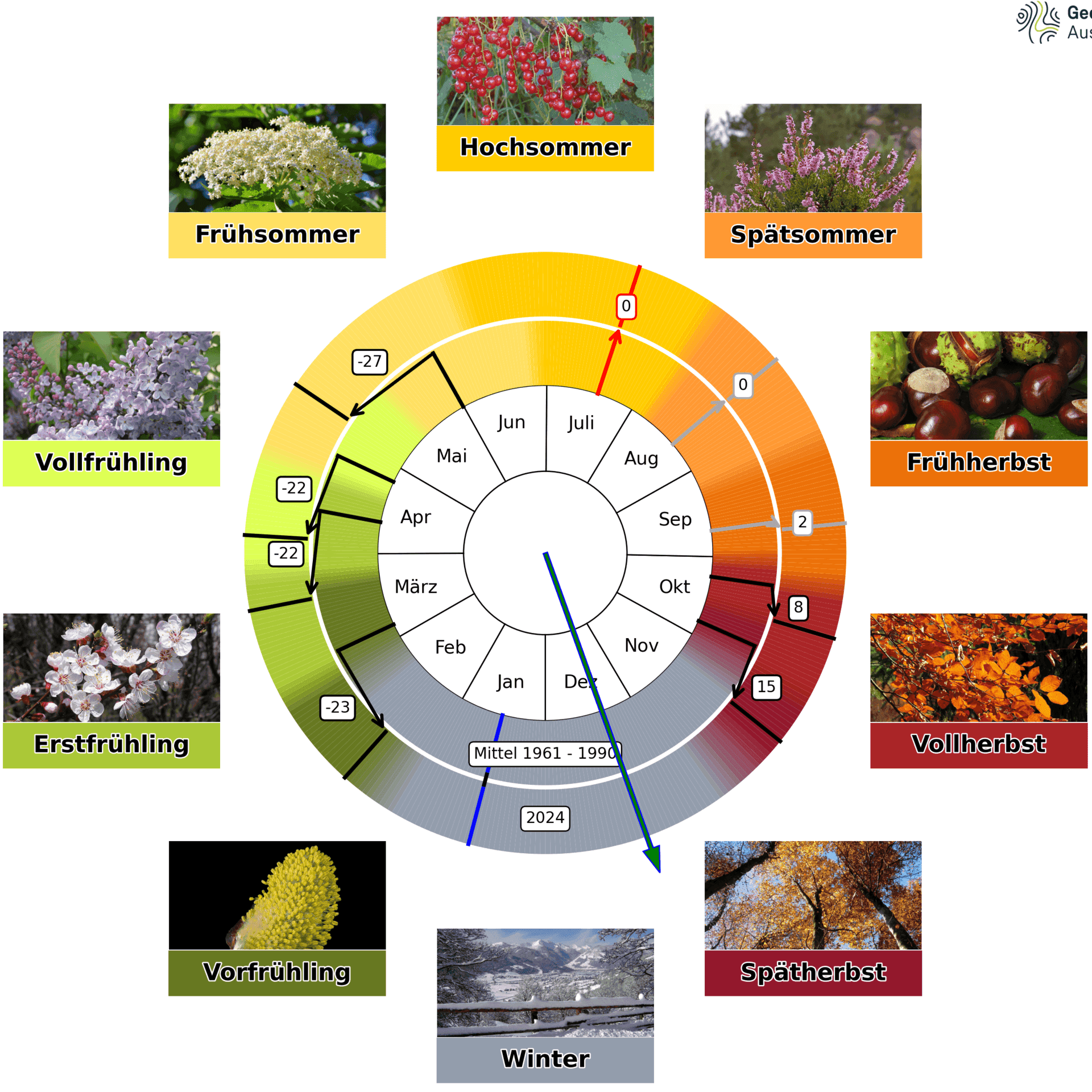

2024 an der phänologischen Uhr: Das Jahr 2024 war fünf Wochen länger grün als normal. Der Vorfrühling startete drei Wochen früher als im langjährigen Mittel und der Spätherbst setzte 2 Wochen später ein. Seit 2006 gab es keinen verspäteten Frühlingsbeginn mehr. Das ist der Klimawandel. (Die phänologische Doppeluhr für die zehn Jahreszeiten, das Jahr 2024 im Vergleich zur 30-jährigen Klimanormalperiode 1961 – 1990. Die Zahlen in den Kästchen geben die Verschiebung der Jahreszeiten in Tagen an. Bild: GeoSphere Austria/phenowatch.at

Die 10 Jahreszeiten der Phänologie

Genau genommen sind es 9 plus 1 Jahreszeiten. Aber gehen wird das Jahr, wie es die Phänolog:innen sehen, kurz durch:

-

Die erste Jahreszeit ist der phänologische Winter - die „tote“ Jahreszeit, in der nichts wächst oder blüht - dementsprechend zeichnet sich der phänologische Winter dadurch aus, dass es keine Zeigerpflanzen gibt.

-

Dafür geht es im Frühling Schlag auf Schlag. Verschiedene Pflanzen kommen schubweise. Schneeglöckchen sprießen zum Beispiel im kahlen Wald, bevor die Bäume ihre Blätter austreiben. In der Phänologie wird der Frühling daher in drei Schübe gegliedert: Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling. Zeigerpflanzen für den Vorfrühling sind beispielsweise Veilchen oder Schneeglöckchen, für den Erstfrühling Forsythie oder Marille und den Vollfrühling Flieder, Raps oder Rosskastanie.

-

Auch im Sommer finden so etwas wie „Vegetationswechsel“ statt, die ebenfalls in drei Teile portioniert werden: Den Start macht der Frühsommer. Zeiger sind zum Beispiel die Holunderblüte, Weißdorn oder die ersten Gräser, die Allergiker zu spüren bekommen. Nun folgt der Hochsommer der unter anderem von blühenden Maisfeldern oder Weinhängen angezeigt wird. An den Schluss reiht sich der Spätsommer, den man an ausgereiften Vogelbeeren oder der Getreideernte erkennen kann.

-

In drei phänologische Teile wird auch der Herbst aufgetrennt. Es beginnt mit dem Frühherbst, wenn im Obstgarten geerntet wird und der Holunder schwarz am Strauch hängt. Im anschließenden Vollherbst sind Rosskastanien fruchtreif und Wildbäume verfärben ihr Laub. Im Spätherbst schreitet dann die Verfärbung voran und die Bäume verlieren ihre Blätter.

Fazit

Der phänologische Kalender zum Spiegelbild und zu einem weiteren Beweis des Klimawandels geworden. Die Vegetationsphase hat sich auf Kosten des „toten“ Winters „aufgeblasen“ – der Frühling beginnt früher und der Herbst endet später.

Das zwingt uns zu handeln: So wie die Vegetation, müssen auch wir uns an den Klimawandel anpassen – dazu gehören auch grüne Dächer und insbesondere Detentionsdächer, um vor allem Hitze zu puffern und Regen zu speichern.